Cesser de croire aux allégations « vertes » et commencer à exiger des preuves auditables est la seule stratégie viable contre le greenwashing.

- La véritable valeur d’un objet éco-responsable ne réside pas dans son matériau (bambou, RPET), mais dans la traçabilité complète de sa chaîne d’approvisionnement.

- L’analyse du cycle de vie (ACV) et la recyclabilité réelle en fin d’usage sont des preuves plus tangibles qu’un simple label ou une mention « Made in France ».

Recommandation : Transformez chaque objet promotionnel en un mini-dossier de preuves, où chaque affirmation (origine, composition, impact carbone) est documentée et vérifiable.

Pour un directeur de la communication ou de la RSE, l’objet publicitaire est un exercice à haut risque. Le stylo en bambou ou le tote bag en coton recyclé, pensé comme un vecteur de valeurs positives, peut se transformer en un redoutable bad buzz. Une simple photo sur les réseaux sociaux, une question d’un journaliste ou une enquête d’une association suffit à exposer la faille : le bambou a-t-il traversé la planète en avion ? Le coton est-il vraiment recyclé ? Et ce « Made in France » fièrement affiché ne cache-t-il pas un simple assemblage de pièces importées ?

Face à ce risque, la tentation est grande de se réfugier derrière les solutions apparentes : choisir des matériaux perçus comme « naturels », collectionner des labels ou communiquer à grand renfort de visuels verdoyants. Pourtant, ces stratégies relèvent souvent de l’incantation plus que de la démonstration. Elles traitent le symptôme de la demande de durabilité, mais ignorent la maladie du greenwashing : l’absence de preuves tangibles. Le véritable enjeu n’est plus de choisir ce qui *paraît* responsable, mais ce qui peut être *prouvé* comme tel.

Et si la clé n’était pas dans le choix d’un matériau ou d’un slogan, mais dans la construction rigoureuse d’une chaîne de preuve ? Cet article propose une méthode pour passer d’une communication d’intention à une administration de la preuve. L’objectif : transformer chaque objet en un dossier de traçabilité irréprochable, capable de résister à l’examen le plus critique et de protéger votre entreprise du risque de réputation. Nous verrons comment auditer les labels, décrypter les bilans carbone, vérifier les conditions de production et concevoir des objets dont la durabilité est une caractéristique technique, et non un argument marketing.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume les points de vigilance essentiels pour déjouer les pièges des allégations environnementales et adopter une communication plus responsable et transparente.

Pour structurer cette démarche de vérification, nous aborderons les points cruciaux qui permettent de distinguer une réelle démarche RSE d’une simple façade écologique. Ce guide pratique vous donnera les outils pour auditer vos fournisseurs et vos produits, de la matière première jusqu’à la communication client.

Sommaire : Le guide pratique pour une éco-responsabilité prouvée

- FSC, PEFC, Oeko-Tex : quels labels garantissent vraiment une production éthique ?

- Made in France vs Import compensé : quel est le véritable bilan carbone de votre stylo ?

- Comment vérifier qu’aucun enfant n’a fabriqué vos tote bags en Asie ?

- L’erreur de concevoir un objet multimatière impossible à recycler en fin d’usage

- Comment valoriser vos choix durables auprès des clients sans passer pour un donneur de leçon ?

- Le « plastique biodégradable » qui ne se dégrade qu’en conditions industrielles (PLA) : piège ou solution ?

- Transport vs Matière : pourquoi importer du bambou par avion annule-t-il tout bénéfice écologique ?

- Bambou, Liège ou RPET : quel matériau a réellement l’impact carbone le plus faible pour un stylo ?

FSC, PEFC, Oeko-Tex : quels labels garantissent vraiment une production éthique ?

Les labels sont la première ligne de défense contre le greenwashing, mais leur simple présence sur un produit est insuffisante. Ils ne constituent pas une garantie absolue, mais plutôt un point de départ pour votre propre audit. La confiance aveugle est un risque ; la vérification systématique est une nécessité. Pour un Directeur RSE, la question n’est pas « le produit a-t-il un label ? », mais « le certificat de ce label est-il valide, actif et correspond-il précisément au produit que j’achète ? ». Cette distinction est fondamentale pour construire un dossier de preuves solide.

Prenez le label FSC (Forest Stewardship Council), une référence pour le bois et le papier. Sa pertinence repose sur la traçabilité. La demande pour cette certification est d’ailleurs en hausse, comme en témoigne le bilan 2024 de FSC France qui montre que le nombre de certificats « Chaîne de Contrôle » a atteint plus de 970 fin 2024, soit une croissance de 7%. Cette chaîne de contrôle garantit que le produit final provient bien d’une forêt gérée durablement. Cependant, des outils émergent pour aller plus loin que le certificat papier. Des initiatives comme FSC Trace, basées sur la blockchain, visent à offrir une « preuve dynamique », sécurisant les transactions et les données de sourcing en temps réel tout au long de la chaîne. C’est ce niveau de granularité qui transforme une allégation en fait vérifiable.

Pour les textiles, comme les tote bags, le label OEKO-TEX est courant. Il garantit l’absence de substances nocives. Mais là encore, un logo ne suffit pas. Il est impératif d’utiliser l’outil officiel « OEKO-TEX® Label Check ». En saisissant le numéro du label, vous pouvez vérifier instantanément son authenticité, son titulaire et sa période de validité. Un certificat retiré ou introuvable est un signal d’alerte majeur qui doit immédiatement disqualifier l’allégation du fournisseur. La charge de la preuve lui incombe alors de fournir un justificatif à jour.

Made in France vs Import compensé : quel est le véritable bilan carbone de votre stylo ?

L’argument du « Made in France » est puissant, mais c’est aussi l’un des plus sujets à caution. Il évoque la proximité, le soutien à l’économie locale et un bilan carbone supposément plus faible. Cependant, la réalité est souvent plus complexe. Une enquête de la DGCCRF menée en 2023 sur 1 499 professionnels a révélé que 16% présentaient des irrégularités dans leurs allégations d’origine. Pour un responsable RSE, se fier à un drapeau tricolore sans audit approfondi, c’est s’exposer à un risque de tromperie.

La réglementation douanière est stricte : pour être estampillé « Fabriqué en France », un produit doit avoir subi sa dernière transformation substantielle en France ou y avoir acquis une part significative de sa valeur ajoutée. Comme le souligne la DGCCRF elle-même :

« Cela signifie que le seul emballage ou un “simple assemblage” ne peuvent conférer l’origine française. »

– DGCCRF (Ministère de l’Économie), « Fabriqué en France : comment s’y retrouver et éviter les pièges ? »

Concrètement, un stylo dont toutes les pièces sont importées et qui est simplement assemblé sur le territoire national ne devrait pas revendiquer cette origine. Il est donc impératif de questionner vos fournisseurs : quelles opérations précises sont réalisées en France ? Quelle est la part de la valeur ajoutée créée localement ? Ne confondez jamais « conçu », « assemblé » ou « marque française » avec « fabriqué en France ». La sémantique est ici un champ de mines.

De plus, le véritable bilan carbone ne se limite pas au lieu d’assemblage final. Un stylo fabriqué en France à partir de plastique importé d’Asie par avion aura un impact potentiellement supérieur à celui d’un stylo fabriqué en Europe et transporté par camion. L’analyse doit être globale, incluant l’origine des matières premières et la logistique. Le « Made in France » n’est une preuve d’éco-responsabilité que s’il s’accompagne d’une analyse de cycle de vie (ACV) complète et transparente.

Comment vérifier qu’aucun enfant n’a fabriqué vos tote bags en Asie ?

La question du respect des droits humains, et en particulier l’interdiction du travail des enfants, est un pilier non négociable de toute démarche RSE. Or, plus la chaîne d’approvisionnement est longue et opaque, plus le risque est élevé. La traçabilité ne s’arrête pas aux frontières de l’Europe ; elle doit s’étendre jusqu’aux ateliers et même aux champs où les matières premières sont cultivées. Le cadre légal se durcit d’ailleurs, avec la directive européenne sur le devoir de vigilance qui impose des obligations de contrôle strictes aux grandes entreprises.

La première étape consiste à cartographier votre chaîne de valeur. Les fournisseurs de rang 1 (ceux avec qui vous contractez directement) ne sont que la partie visible de l’iceberg. Le risque se situe souvent chez les sous-traitants de rang 2 ou 3. Des plateformes collaboratives comme l’Open Supply Hub deviennent des outils précieux. Elles permettent de rechercher des usines par nom, de voir quelles autres marques s’y approvisionnent et de croiser les informations pour détecter des sites non déclarés. Cette cartographie est la base de votre diligence raisonnable.

Ensuite, il faut s’intéresser à la traçabilité de la matière première. Pour un tote bag, le coton est la matière clé. Le risque de travail forcé ou de travail des enfants peut exister au niveau de la récolte, bien avant l’étape de confection. Des initiatives sectorielles comme celle de Better Cotton, qui a lancé une solution de traçabilité de l’origine du coton, sont fondamentales. Elles permettent de remonter la chaîne jusqu’au champ et de s’assurer que les standards sociaux sont respectés dès l’amont. Exiger de vos fournisseurs qu’ils s’approvisionnent via ces filières traçables est une preuve concrète d’engagement.

Plan d’action : auditer votre chaîne d’approvisionnement avec Open Supply Hub

- Points de contact : Recherchez une usine par son nom ou son identifiant si votre fournisseur vous l’a déclaré.

- Collecte : Filtrez par « contributeur de données » (autres marques, auditeurs) pour voir quelles organisations déclarent des liens avec le site.

- Cohérence : Filtrez par localisation (pays/région) et tracez une zone sur la carte pour détecter des sites proches qui pourraient être des sous-traitants non déclarés.

- Mémorabilité/émotion : Confrontez les listes d’usines. Un même site peut apparaître sous différents noms ; consolidez l’identification avant de lancer un audit sur site.

- Plan d’intégration : Documentez les résultats (liste des usines, localisations, liens déclarés) comme élément de preuve et déclenchez un plan d’audit si une zone à risque est identifiée.

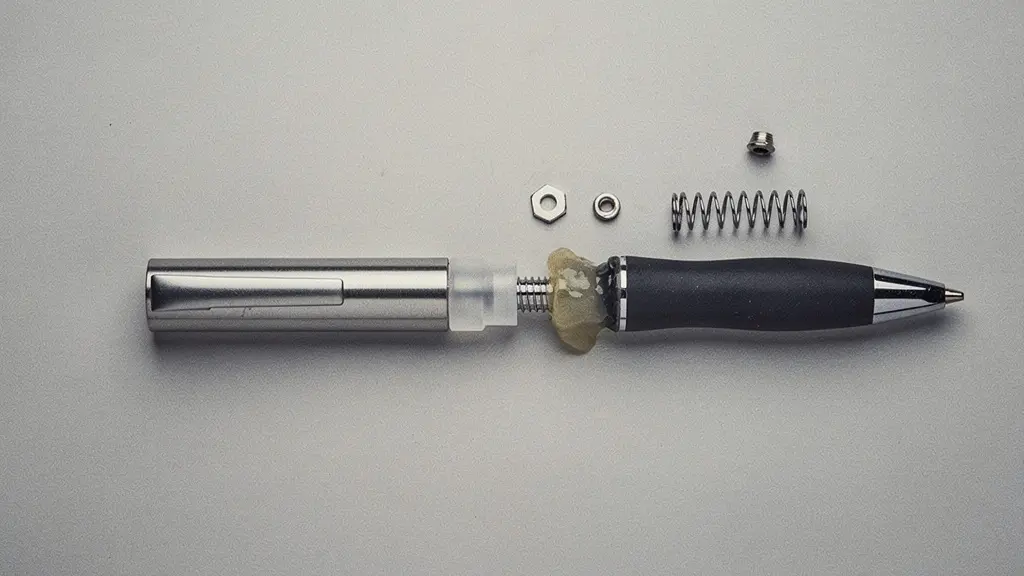

L’erreur de concevoir un objet multimatière impossible à recycler en fin d’usage

L’éco-responsabilité d’un objet ne s’arrête pas à sa fabrication. Sa fin de vie est un critère tout aussi déterminant. L’une des erreurs les plus courantes, souvent par souci d’esthétique ou de coût, est de concevoir des objets multimatières complexes, où les différents composants sont collés, soudés ou moulés ensemble de manière indissociable. Ce type de conception, bien que potentiellement attrayant, signe l’arrêt de mort de la recyclabilité de l’objet.

Un stylo combinant une coque en métal, une recharge en plastique, une prise en caoutchouc et un clip en un autre type de plastique est un exemple typique. Même si chaque matériau est théoriquement recyclable, leur assemblage intime rend la séparation manuelle ou industrielle impossible ou économiquement non viable. L’objet dans son ensemble finira donc en incinération ou en enfouissement. C’est le piège de la « recyclabilité théorique » versus la « recyclabilité réelle ». En France, le défi est de taille : par exemple, seulement 27% des emballages plastiques ont été recyclés en 2023. Ce chiffre illustre l’écart abyssal entre le potentiel d’un matériau et la réalité des filières de tri et de traitement.

Pour prouver une réelle démarche d’éco-conception, il faut donc penser « démontage ». L’objet doit être conçu pour que ses différents composants puissent être facilement séparés en fin de vie par l’utilisateur final. Un stylo dont la recharge se dévisse simplement est infiniment supérieur à un modèle scellé. Privilégier des objets monomatières (entièrement en aluminium, en bois certifié ou en plastique RPET) est la solution la plus sûre. Si un assemblage est inévitable, il doit se faire par des moyens mécaniques (vis, clips) plutôt que chimiques (colle).

Cette approche, au-delà de l’argument écologique, est de plus en plus encadrée par la réglementation, notamment via les filières à Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Les éco-contributions que paient les entreprises sont de plus en plus modulées selon des critères de durabilité, de réparabilité et de recyclabilité. Concevoir un objet impossible à recycler n’est donc pas seulement une erreur écologique, c’est aussi un non-sens économique à moyen terme.

Comment valoriser vos choix durables auprès des clients sans passer pour un donneur de leçon ?

Communiquer sur ses engagements durables est un exercice d’équilibriste. D’un côté, le silence (ou « greenhushing ») est une occasion manquée de valoriser ses efforts et d’éduquer ses parties prenantes. De l’autre, une communication trop zélée ou imprécise peut rapidement être qualifiée de greenwashing, avec des conséquences dévastatrices pour l’image de marque. Le risque est réel : une enquête de la DGCCRF en 2023 a montré qu’en matière d’allégations environnementales, un établissement sur quatre était en anomalie.

La clé d’une communication réussie réside dans la précision, la preuve et la proportionnalité. Plutôt que d’utiliser des termes vagues et non vérifiables comme « écologique », « vert » ou « bon pour la planète », privilégiez des faits concrets et chiffrés. Par exemple, au lieu de dire « un stylo écologique », dites « un stylo en RPET fabriqué à partir de 80% de plastique recyclé, dont la production a permis de réduire les émissions de CO2 de 15% par rapport à un modèle en plastique vierge, selon notre ACV certifiée ». Chaque affirmation doit être soutenue par un élément du dossier de preuves.

L’ADEME et la DGCCRF fournissent des guides pratiques pour éviter les pièges de l’écoblanchiment. Leurs recommandations convergent vers un principe simple : ne promettre que ce qui peut être mesuré et prouvé. Voici quelques réflexes à adopter :

- Soyez spécifique : Si vous mettez en avant une caractéristique (ex: « recyclé »), précisez si elle concerne l’intégralité du produit ou seulement un composant marginal.

- Soyez humble : Reconnaissez que l’impact zéro n’existe pas. Communiquez sur une réduction d’impact plutôt que sur un bénéfice absolu.

- Soyez pédagogique : Utilisez un QR code sur l’objet ou son emballage pour renvoyer vers une page web détaillant sa « carte d’identité écologique » : origine des matériaux, lieu de fabrication, bilan carbone, conseils de fin de vie.

Comme le soulignent des experts du domaine, l’objectif n’est pas de se taire, mais de mieux parler. Dans un communiqué récent, Valérie Martin de l’ADEME et le consultant Mathieu Jahnich rappellent que « la lutte contre le greenwashing n’est pas une incitation au greenhushing ». Il s’agit de remplacer le storytelling par le « fact-telling ».

Le « plastique biodégradable » qui ne se dégrade qu’en conditions industrielles (PLA) : piège ou solution ?

Le terme « biodégradable » est l’un des plus grands pièges du marketing écologique. Il évoque une image rassurante : celle d’un produit qui retournera naturellement à la terre sans laisser de trace. La réalité, notamment pour les bioplastiques comme le PLA (acide polylactique), est bien différente. Le PLA, souvent présenté comme une alternative « verte » au plastique pétrosourcé, est effectivement biodégradable, mais uniquement dans des conditions très spécifiques de compostage industriel.

Cela signifie qu’un objet en PLA jeté dans la nature, dans un composteur domestique ou mis dans la mauvaise poubelle de tri ne se dégradera pas, ou alors sur des décennies, se comportant de manière similaire à un plastique conventionnel. Sa promesse écologique est donc entièrement conditionnée à l’existence et à l’accessibilité d’une filière de collecte et de traitement adéquate. La mention légale, comme le rappelle un amendement au Sénat, est d’ailleurs précise : « Les produits ou emballages compostables portent la mention “compostable en compostage industriel” ». Omettre cette précision est une forme de greenwashing.

Le problème est que ces filières de compostage industriel sont encore loin d’être généralisées sur tout le territoire. De plus, les centres de tri classiques ne savent souvent pas comment gérer le PLA, qui peut contaminer les flux de recyclage des plastiques traditionnels comme le PET. Le présenter comme une solution miracle sans expliquer ces contraintes est donc trompeur. La question que doit se poser le Directeur RSE n’est pas « le PLA est-il biodégradable ? », mais « mes clients auront-ils accès à la filière de compostage industriel nécessaire à sa dégradation ? ». Dans la majorité des cas, la réponse est non.

Par conséquent, un objet en plastique RPET (PET recyclé), qui s’intègre parfaitement dans les filières de recyclage existantes et massivement déployées, est souvent un choix pragmatique et écologiquement plus honnête qu’un objet en PLA dont la promesse de fin de vie a peu de chances d’être tenue. Le PLA n’est pas une mauvaise matière en soi, mais son utilisation dans des objets de grande consommation sans un système de collecte dédié et garanti est une impasse qui fragilise votre communication RSE.

Transport vs Matière : pourquoi importer du bambou par avion annule-t-il tout bénéfice écologique ?

Le choix d’un matériau biosourcé comme le bambou est souvent un réflexe pour les entreprises souhaitant afficher un engagement écologique. Le bambou pousse vite, ne nécessite pas de pesticides et stocke du CO2. Sur le papier, c’est un excellent candidat. Cependant, cette vision est dangereusement incomplète car elle omet un facteur déterminant de l’impact environnemental : le transport.

La quasi-totalité du bambou utilisé dans les objets promotionnels provient d’Asie. Pour acheminer ces produits en Europe, deux options principales existent : le fret maritime et le fret aérien. L’arbitrage entre les deux a des conséquences carbone drastiques. Comme le montre le tableau ci-dessous, l’intensité carbone du fret aérien est exponentiellement plus élevée que celle du fret maritime. Importer un stylo en bambou par avion pour respecter un délai de livraison serré peut ainsi anéantir, et de loin, l’intégralité du bénéfice écologique lié au choix du matériau.

L’analyse de l’intensité carbone par tonne-kilomètre (t.km) est sans appel. Un avion cargo émet plus de 100 fois plus de CO2 qu’un vraquier pour transporter la même marchandise sur la même distance.

| Mode (exemples) | Intensité (kgCO2e/t.km) | Lecture rapide |

|---|---|---|

| Avion cargo > 100 tonnes | 1,080 | Extrêmement élevé : quelques jours gagnés peuvent coûter très cher en CO2e. |

| Vraquier (10 000 à 100 000 tonnes) | 0,007 | Très bas par tonne-kilomètre : idéal pour « slow shipping » quand c’est possible. |

| Train de marchandise (diesel) | 0,028 | Alternative souvent compétitive si les flux sont massifiés. |

| Camion rigide 12 à 20 tonnes (diesel) | 0,152 | Souvent nécessaire en pré/post-acheminement, mais à optimiser (taux de remplissage). |

Pour un Directeur RSE, la traçabilité ne peut donc pas ignorer la logistique. Il est impératif d’exiger des preuves du mode de transport utilisé. Une simple facture ou un document de transport (comme un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien) suffit à valider cette information. La mise en place d’une politique de « slow shipping », en anticipant les commandes pour privilégier systématiquement le bateau, est une mesure concrète et très efficace pour réduire l’empreinte carbone de vos objets importés.

À retenir

- La preuve avant l’allégation : chaque caractéristique « verte » doit être soutenue par un document vérifiable (certificat, rapport d’audit, analyse de cycle de vie).

- L’impact complet avant le matériau : une analyse de cycle de vie (ACV) incluant transport et fin de vie est plus fiable que le simple choix d’un matériau perçu comme écologique.

- La traçabilité comme outil central : la capacité à cartographier et auditer votre chaîne d’approvisionnement, des matières premières aux ateliers, est la seule garantie contre le risque social et environnemental.

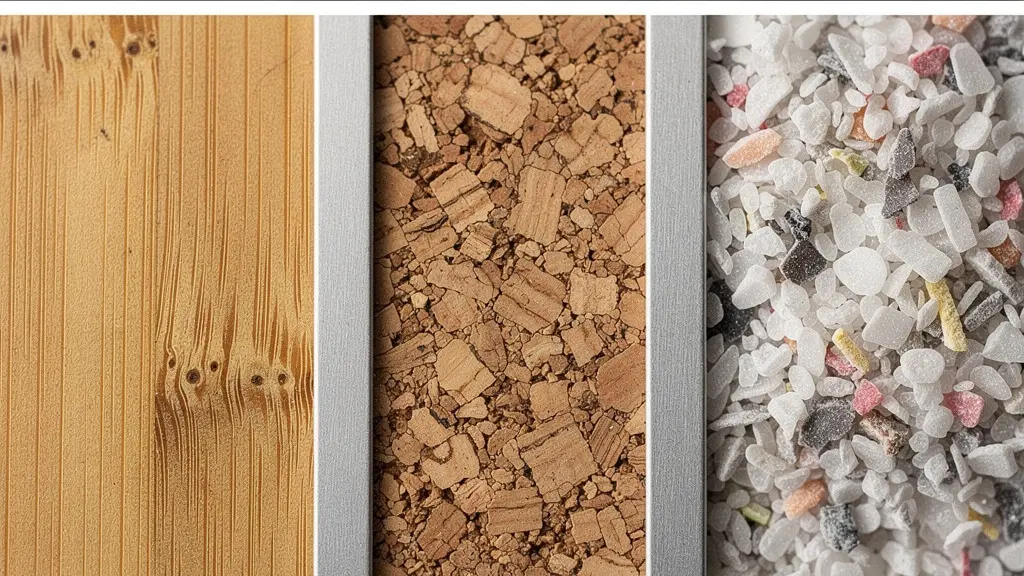

Bambou, Liège ou RPET : quel matériau a réellement l’impact carbone le plus faible pour un stylo ?

Arrivé à ce stade, la question « quel est le meilleur matériau ? » apparaît pour ce qu’elle est : une simplification excessive. Il n’existe pas de réponse universelle. L’impact réel d’un stylo en bambou, en liège ou en RPET (plastique recyclé) dépend d’une multitude de facteurs qui vont bien au-delà de la nature intrinsèque du matériau. La seule approche rigoureuse pour y répondre est de mettre en place un mini-protocole d’analyse de cycle de vie (ACV), même simplifié.

Ce protocole doit comparer les options sur une base commune, appelée « unité fonctionnelle ». Par exemple, on ne compare pas « un stylo en bambou » et « un stylo en RPET », mais l’impact de « l’écriture pendant six mois », ce qui intègre la durabilité de l’objet et sa rechargeabilité. Une ACV honnête doit inclure :

- L’extraction des matières premières : gestion de la forêt pour le liège, origine du bambou, collecte et tri des bouteilles pour le RPET.

- La fabrication : énergie consommée, produits chimiques utilisés.

- Le transport : distance et mode de transport entre chaque étape.

- L’usage : durée de vie, possibilité de recharger l’objet.

- La fin de vie : recyclabilité réelle dans les filières existantes, compostabilité.

Cette démarche est d’ailleurs encouragée par la réglementation. Dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), les contributions financières des entreprises sont modulées selon des critères de performance environnementale. Un produit durable, réparable et facilement recyclable paiera moins qu’un produit à usage unique et non recyclable. La réglementation pousse donc vers une logique de preuve et de performance, au-delà du marketing des matériaux.

En conclusion, plutôt que de chercher un « matériau magique », la bonne stratégie consiste à exiger de vos fournisseurs une transparence totale sur l’ensemble du cycle de vie. Un stylo en plastique RPET, fabriqué localement à partir de déchets collectés en France, transporté par camion et facilement recyclable, aura très probablement un impact global inférieur à celui d’un stylo en bambou importé d’Asie par avion et dont la conception multimatière empêche le recyclage. La preuve, encore une fois, est dans les détails du processus, pas dans l’étiquette du matériau.

L’ère de la communication d’intention est révolue. Pour protéger votre entreprise et valoriser sincèrement vos engagements, chaque objet doit devenir un cas d’étude de votre rigueur RSE. La prochaine fois que vous choisirez un objet promotionnel, ne demandez pas s’il est « vert », mais demandez les preuves qui le démontrent. Votre meilleure défense contre le greenwashing est un dossier d’audit irréprochable.